시간은 음악의 조건이 되고 소리는 보이지 않기 때문에 음악은 대표적인 시간 예술로 여겨진다. 음악과 시간이 맺고 있는 관계를 어떻게 설정하는가에 따라 곡의 형식과 단위가 달라진다. 그 안에서 각 악기들이 중첩되었다가 다시 멀어지고 가까워지는 움직임을 우리는 들을 수 있을 것이다. 거문고, 대금, 피리, 가야금 등과 같은 전통 악기로 시간의 구조를 만들고 이를 통해 이야기의 풍경을 제시하는 최지운 한국음악 작곡가를 만났다.

한국음악의 지형 탐구

어렸을 때부터 피아노를 배웠다. 피아노를 연주하게끔 하는 어떤 특정한 곡, 그걸 누가 어떻게 만들었는지에 대한 호기심이 작곡 공부로 이어졌다. 원래부터 만들기를 좋아했다. 그 대상이 레고가 되기도 하고 상상 속 나라의 문자가 되기도 했다. 음악을 공부하게 되면서 피아노와 작곡도 자연스럽게 그 만들기의 대상이 된 셈이다. 처음에는 클래식 작곡을 공부하다가 막상 한국 음악의 전통을 아예 모른다는 것을 깨닫고 국악 작곡을 전공하게 되었다. 대부분의 대학교에서는 국악과 내에 한국음악작곡 전공이 개설되어 있는데 한예종은 한국음악작곡과가 독립적인 분과로 있다. 탱고와 국악의 결합 같은, 국악창작극을 시도하는데 있어 학교 수업은 나에게 많은 영향을 주었다. 이론 수업 중에서는 특히 음악사를 좋아했다. 시대별로 국악이 어떻게 변천되고 어떠한 사회문화적 배경에서 음악이 창작되었는지가 흥미로웠기 때문이다. 전문사 과정에서 국가전례서, 의궤, 악서, 문집을 비롯한 고문헌을 강독하며 공부하기도 했다. 이러한 기록에 담긴 의미와 음악인으로서의 태도, 각 시대에 내재해 있는 음악세계를 연구하는 경험이 뜻깊었다.

나의 이야기에서 음의 흐름 포착하기

2018년 아르코 창작음악제에서 수상한 작품 ‹뫼사리›1는 첫 번째 관현악 작품이다. 나는 북한산 자락에서 어린 시절을 보냈다. 산은 나에게 놀이터나 다름없었다. 그때의 공감각적 경험과 기억을 국악으로 표현하고 싶었다. 산을 모티프로 삼은 기존의 곡들은 대개 거시적인 관점에서 대자연의 웅장함을 표현하곤 하는데, 이번 작품에서는 그보다 바람, 나무, 동물들의 울음소리, 물줄기 등 산에서 들었던 자연의 소리를 세밀하게 묘사하고 싶었다. 특별히 모티프로 삼았던 것은 검은등뻐꾸기의 소리였다. 검은등뻐꾸기의 울음소리는 굉장히 음악적이다. 훠호호– 훠훠훠호– 훠훠훠호– 훠훠훠훠훠호—의 리듬을 가진다. 이 소리를 모티프로 한 단위들이 ‹뫼사리›의 모든 악기에서 변형되어 표현된다. 또한 이 작품은 하나의 악기 파트가 두 부분으로 나뉘어 있는 중주 구성을 취한다. 중주를 통해 숲의 울창함과 깊이에서 발생하는 다양한 소리를 표현할 수 있었다.

‹2018년 아르코 창작음악제›에서 무대 인사하는 최지운 작곡가 ©아르코 창작음악제

음과 악의 조건, 시간

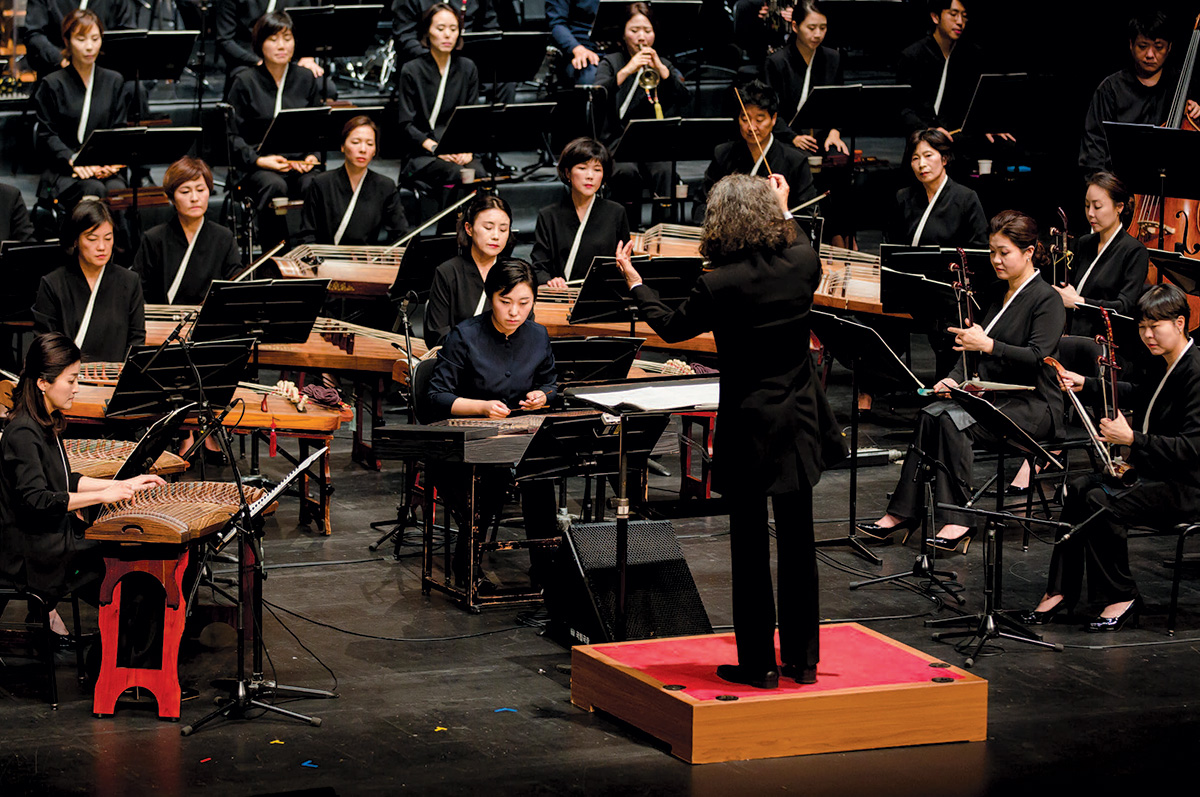

2019년 국립국악단은 10명의 젊은 작곡가에게 신곡을 의뢰하면서 연주 시간 3분 내외라는 조건을 내건 «3분 관현악» 공연을 개최했다. 본 프로그램에서 ‹영산회상›을 변주한 곡 ‹윤슬›2을 선보였다. ‹영산회상›은 옛 선비들이 아름다움을 사색하거나 몸과 마음을 닦기 위해 정결한 자세로 연주하고 감상했던 곡이다. 또한 국악 전공생 및 연주자가 가장 많이 연습하는 곡이어서 나 역시 입시시절부터 자주 오래 접하기도 했다. 그만큼 많은 이들에게 다양한 방식으로 오래도록 사랑받는 음악이다. 선율을 완전히 새롭게 창작하는 것도 좋지만 대중에게도 유명한 멜로디를 색다른 방식으로 선보이고 싶었다. 현재 연주되는 ‹영산회상›은 상연산부터 시작하여 중영산, 세령산 등 마지막 곡 군악까지 모두 아홉 곡으로 되어 있다. ‹영산회상›은 느리게 시작해서 점점 빨라지는 악곡 순서를 밟는다. 여덟 번째 순서의 악곡인 타령은 12박 한 장단으로 비교적 빠른 호흡을 가지고 있다. 음악은 글쓰기와 마찬가지로 기승전결이 있다. 이 프로그램에서는 3분에 맞는 기승전결을 펼쳐야 해서 짧은 호흡의 드라마를 전달하고자 타령을 고르게 됐다. 사실 3분은 국악에서 보편적이지 않은 시간이다. 대개 중주곡은 7~10분, 관현악은 10~15분 정도로 비교적 긴 호흡으로 구성되어 있다. 오히려 3분이라는 시간은 대중 청자가 즐겨듣는 음원 스트리밍 서비스의 인기곡들의 길이와 비슷하다. 그래서 «3분 관현악»의 조건인 연주시간은 대중 청자가 국악에 친숙하게 다가갈 수 있는 환경을 만들었다. 시간이라는 음악의 조건과 장르의 다양성・접근성의 관계를 살펴볼 수 있었던 프로그램이었다.

앙상블과 카덴차 그리고 국악과 탱고

나는 현재 ‘앙상블 카덴차’라는 팀 활동을 하고 있다. 38관 생황, 해금, 아쟁, 거문고 연주자 그리고 피아노와 작곡을 하는 나까지 다섯 명으로 구성되어있다. 팀의 이름은 합주를 뜻하는 음악용어 앙상블(Ensemble)과 독주자가 연주하는 기교적이고 화려한 부분을 뜻하는 카덴차(Cadenza)를 결합한 것이다. 연주자 구성원이 가진 기량과 특색을 명료하게 선보이면서 함께 하는 작업을 하자는 뜻이다. 지난 9월 정동극장 청춘만발 무대에서 탱고와 국악을 결합한 작품들로 ‹Candenza × Tango› 공연을 했다. 탱고는 춤곡으로 탄생했지만 20세기 중반 아르헨티나의 작곡가 아스토르 피아졸라에 의해 클래식의 기악 장르로 확장되었다. 전통음악을 공부하며 국악창작극을 시도하고 있는 입장에서 클래식을 비롯한 다양한 장르의 음악이 접목되는 점이 너무나 매력적이었다. 의외로 탱고의 정렬적이면서도 서정적인 분위기가 한국 전통음악의 어느 부분과 맞닿아 있기도 한다. 특히 탱고의 3박, 그리고 2박의 혼합은 국악의 전통 장단에서도 자주 등장하기도 하며, 국악기의 선율과 닮아있기도 하다. 이번 작업을 할 때 리베르 탱고와 같이 유명한 곡의 커버가 아니라 국악기로 연주하기 쉬운 탱고의 선율을 구성하고자 했다. 앞으로도 이처럼 한국의 전통적인 음악 어법을 기초로 국악기의 실험적인 쓰임과 외국 음악 혹은 악기와의 결합을 통해 국악창작극의 레퍼토리를 확장할 수 있는 시도를 하고 싶다.

국립관현악단 «3분 관현악» ‹윤슬›, 2019 ©국립극장

작곡과 연주의 관계

앙상블 카덴차 같은 동인활동을 비롯하여 여러 연주자와 협업을 하곤 한다. 작곡만 이루어진 작품은 완전한 음악 작품일 수 없다. 이를테면 나는 작곡가로서 하나의 악보라는 형태로 작품을 창작하게 된다. 그러나 하나의 작품, 하나의 곡은 연주자들에 의해 실연될 때마다 달라진다. 같은 악보를 공유하더라도 연주자가 달라질 때마다 곡은 변하기 마련이다. 연주하는 사람 뿐만 아니라 오디오 같은 출력장치가 변할 때에도 곡이 달라질 수밖에 없다. 그래서 나는 연주자의 자율성을 선호하는 편이다. 연주자가 악기를 많이 연구하며 미처 생각하지 못했던 좋은 표현이 나올 때가 많다. 그러한 우연성을 좋아한다.

매체의 위치변경

작년에 서울시향과 협연한 중국의 생황 연주자 우웨이의 무대가 인상깊었다. 생황은 17개의 가느다란 대나무 관대로 이루어진 악기인데, 관악기 중에 유일하게 화음연주가 가능하다. 그래서 중국의 전통 악기임에도 현대 서양 악기와 협연하는 경우가 많다. ‘원신’이라는 중국 게임의 사운드트랙이 있는데 여기서도 전통악기와 오케스트라가 협연한 곡들로 구성되었다. 이와 같은 전통악기의 전달 방법이나 매체의 다양한 활용에 대해서도 관심이 많다.

팬데믹으로 인해 공연예술계에서도 다양한 패러다임의 전환이 일어나고 있다. 음악 작품을 실연하며 한 공간에 있는 관객과 만나는 방식에서 영상 매체를 통해 녹음・녹화하는 비중이 커질 수 밖에 없는 요즘이다. 마이크를 통해 출력하는 방식으로 인해 음향의 밸런스나 공간의 볼륨 조절 등 소리를 구현하는 데에 있어 오히려 자유로워진 점도 있다. 물론 관객과의 소통을 실감할 수 없다는 아쉬움이 크지만 말이다.

국악의 에튀드와 레퍼토리 더하기, 지금과 앞으로

2017년 전통원 개원 20주년을 맞아 ‹다르마›라는 총체극을 선보였다. 음악뿐만 아니라 연기와 무용, 사물놀이를 결합한 공연이었다. 여기서 작곡을 맡고 피아노를 연주했는데, 이처럼 앞으로도 국악을 기반으로 여러 매체와 장르를 결합하는 시도를 하고 싶다. 이렇게 현재 만들어지고 있는 전통음악의 문법과 내용에서도 현대의 전위적 음악과 결합하는 다양한 활동을 계획하고 있다. 더욱 많은 청중에게 다가가기 위해서 국악의 다양성이 풍부해질 수 있는 작업을 계속 이어가려 한다. 최근에는 ‘거문고를 위한 에튀드’를 만들고 있다. 피아노를 처음 배우는 학생이면 바이엘, 체르니와 하농을 비롯한 여러 에튀드를 연습하게 된다. 그러나 국악은 에튀드가 없다. 국악에서 거문고는 서양음악의 피아노와 유사한 위치에 있다고 할 수 있다. 국악을 공부하고 연구하는 데 있어 접근성이 편리해져야 한다고 생각한다. 국악 공부의 출발에 대한 언어가 쌓이다 보면 국악의 레퍼토리 또한 새로운 방식으로 풍부해지리라 본다.

최지운 작곡가는 ‘다양성’이라는 단어를 자주 말했다. 그는 음악의 시간적 구조를 글쓰기의 기승전결에 비유했다. 음악의 듀레이션은 글쓰기의 글자수 혹은 원고지 매수와 같은 조건이라고 말이다. 이러한 조건으로부터 단편, 중편, 장편과 같은 형식이 비롯된다. 단편의 호흡에 어울리는 이야기와 장편에서 풀어낼 수 있는 서사의 층위는 다를 것이다. 그는 관객이 듣고 싶은, 때로는 난처함 없이 들을 수 있는 이야기가 어디에 있는지 고민한다고 했다. 그 이야기와 방법을 여러모로 실험하여 청자에게 다가가는 그의 활동이 국악의 다양성에 활기와 깊이를 더하리라 믿는다.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright © Korea National University of Arts. All Rights Reserved.