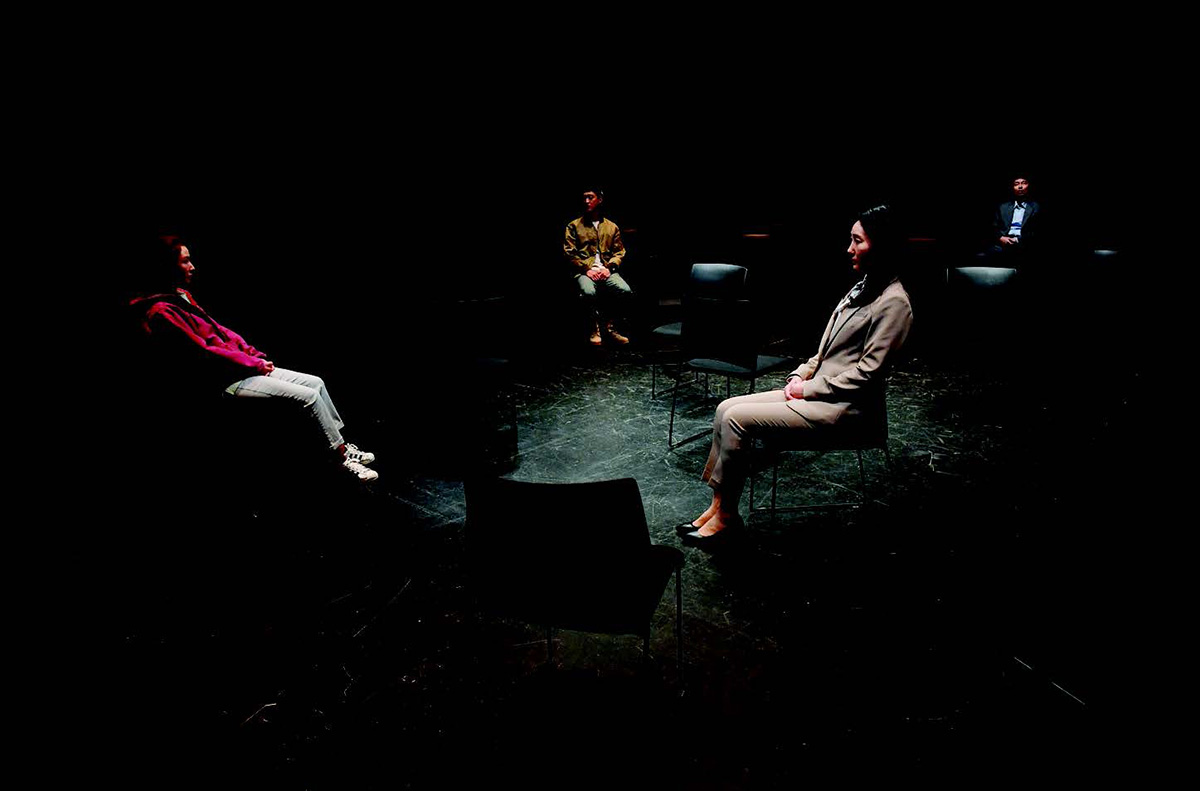

텅 빈 공간에 원형으로 배치된 의자들. 그리고 그곳에 둘러앉은 사람들. 발소리. 누군가 사람들 사이에서, 그들 앞으로, 또는 모두의 한 가운데로 걸어 나와 묻는다. “뭘 보고 있어요, 아까부터.” 아무도 향하고 있지 않기에 모두를 향한 물음 또는 공중에서 공허하게 흩어지는 말로 연극 ‹스푸트니크›는 시작한다.

‹스푸트니크›는 연출가 박해성이 각본과 연출을 맡은 작품으로, 그가 2017년부터 제작하기 시작한 ‹믿음의 기원› 연작의 스핀오프1에 해당하는 작품이다. 해당 연작의 첫 번째 작품 ‹믿음의 기원1›이 가족의 정상성에 대한 강박적인 믿음을, 두 번째 작품 ‹믿음의 기원2: 후쿠시마의 바람›이 과학적 진리에 대한 믿음을 다뤘다면 이번 연극은 소위 희망이라 부르는 “더 나은 세계가 존재할 것이라는 믿음”을 다룬다.

극은 네 명의 인물이 둘씩 짝지어 나누는 대화들로 이루어진다. 이들은 심리상담가, 샐러리맨, 소녀, 군인으로, 모두 우리가 흔히 마주칠 수 있는, 특별하지 않은 사람들이다. 각 인물들은 저마다 다른 형태로 지금보다 “더 나은 세계”에 대한 믿음을 가지고 있거나 또는 그것에 대해 회의를 가진 이들이다. 예를 들어, 심리상담사는 연구소에 들어가기 위해 윗사람 뒷바라지를 하고 하기 싫은 상담을 하며 하루하루를 보낸다. 샐러리맨은 회사에 헌신하며 앞만 보고 달리던 중 갑자기 회의가 찾아와 무기력과 무력감에 빠져 있다. 군인은 대학에서 금융을 배워 소박한 주스가게 사업을 시작하려는 꿈을 갖고 학비를 벌기 위해 입대한 상태이다. 그리고 소녀는 전쟁에 의해 가족과 고향을 잃고 새로운 삶의 터전을 꿈꾸며 미국으로 향하는 중이다. 이들은 서로에게 자신의 꿈과 희망을 얘기하거나 반대로 그것에 대한 회의감을 강하게 내비치기도 하면서 대화를 이어간다.

아메리칸드림, 좋은 조건의 연구소, 영세사업에 대한 소박한 꿈, 그리고 그것들과 짝을 이루는 권태와 무기력 등 이들이 그리는 더 나은 세계와 그 아래서 소진된 인간의 모습은 우리에게 낯설지 않은 주제들이다. 이러한 삶의 형상을 한 데 모아서 ‹스푸트니크›가 시도하는 건, 공감과 위로 또는 중립적인 관조가 아니라 신자유주의의 세계화라는, 보이지 않고, 단지 겪을 수밖에 없는 그 흐름이 어떻게 작동하는지 포착하는 것이다. 이에 대해 박해성은 한 인터뷰를 통해 이 작품이 “전쟁과 자본에 의한 디아스포라의 순환구조에 대한 구상”에서 출발했다고 말한 바 있다.2

따라서 우리는 ‹스푸트니크›를 일종의 연극적 기계장치로 묘사해볼 수도 있을 것이다. 대화의 진행 방식, 인물의 정체성 등 ‹스푸트니크›를 이루는 요소들은 연극이라는 형식 안에서 신자유주의의 운영방식을 구현하기 위한 톱니바퀴들이다. 그리고 그 중심에 이 톱니바퀴들을 순탄하게 작동시키는 집행자가 있는데, 그것이 바로 “더 나은 세계에 대한 믿음”이다.

©상상만발극장

대화는 심리상담가-샐러리맨, 샐러리맨-소녀, 소녀-군인, 군인-심리상담가로 구성되고 각각의 대화가 한 번씩 반복되면서 총 여덟 개의 대화가 상연된다. 막의 구분은 없다. 한 대화가 끝날 무렵 또 다른 누군가가 극의 시작부분에서 울려 퍼진 것과 같은 공허한 물음(“들려요?”, “저기, 보여요?”)을 허공에 던지고 자연스럽게 다음 대화가 시작되는 식으로, 모든 대화는 암전 등과 같은 이음매 없이 흐르듯 진행된다. 대화의 순서에서 알 수 있듯이, 앞선 대화를 나누던 인물 중 하나가 다음 대화로 옮아가는 식이다. 그리고 네 개의 대화가 모두 지나가면 다시 처음 둘의 대화로 돌아오기 때문에 극의 전체적인 흐름은 마치 위성이 지구를 돌듯 순환한다.

이런 폐쇄적인 순환구조는 인물의 정체성에 의해서도 만들어진다. 샐러리맨의 직종은 외판업, 정확히 말하면 무기상으로 미국과 팔레스타인, 체첸 등을 오가며 신자유주의의 세계화 과정에서 수반되는 이데올로기 전쟁에 물자를 공급하는 인물이다. 소녀는 그가 판매한 무기에 의해 고향을 잃었을지 모르는 난민이며, 군인은 그 무기의 사용자이자 소녀가 생존을 위해 국경을 넘을 때 그를 막아서는 인물이다. 이때 심리상담사는 샐러리맨의 회사로부터 고용되어 직원들이 업무를 계속할 수 있도록 돕는 역할을 맡는다.

총이 싫지만 주스장사 밑천을 위해 “움직이는 건 다 쏴”버리는 것을 마다하지 않는 군인처럼, 각 인물들이 가진 “더 나은 세계”에 대한 믿음은 그들을 거리낌 없이 그러한 순환구조 속에 참여하게 만들고 나아가 그것을 작동시키는 동인이다. 이때 난민이 미국인인 군인을, 군인이 “근사한 일”을 하는 심리상담사를, 심리상담사가 교수처럼 “하고 싶은 연구를 마음껏 하는” 삶을 바라듯 각 인물들이 더 나은 세계의 모델로 삼는 건 타인, 즉 자신이 아닌 사람이다. 그리고 앞서 정체성들 간의 순환구조에서 알 수 있듯이 이들이 바라는 타인은 그들이 바라는 “더 나은 세계”이자 그것을 불가능하게 만드는 유리천장이기도 하다. 이렇듯 ‹스푸트니크›는 “더 나은 세계에 대한 믿음”을 타인을 향하면서 자신을 떠나는 디아스포라적 고난의 원인으로 제시한다. 그리고 그 기원을 신자유주의의 세계화로부터 찾고 있다. 여기서 문제는 이러한 기원에 대해, 그리고 그 정처 없는 방황에 놓인 오늘날의 사람들에 대해 ‹스푸트니크›가 어떠한 태도를 보이는가이다. 이는 극의 후반부 심리상담사와 샐러리맨의 대화에서 살펴볼 수 있다. 이 대화에서 심리상담사는 샐러리맨에게 한 발짝 떨어져 여유를 가지고 자신이 속한 곳을 바라보라는 상투적인 위로를 건넨다. 이때 공연장 전체에는 데이비드 톤(David Torn)의 부드러운 기타선율이 울려 퍼지며 주황색 스포트라이트가 배우와 관객의 머리위로 쏟아진다. 이러한 연출은 관객을 등장인물과 함께 신자유주의의 순환구조 속에 포섭된 존재로 소환한다. 이 장면에서 심리상담사는 인공위성 스푸트니크 2호에 탑재되어 실험체로 희생된 개, 라이카에 대한 이야기를 읊조린다.3 이 대목은 관객과 등장인물이 스푸트니크에 탑승한 라이카와 동일하며, 귀환장치도 탈출구도 없는 여로에 올랐다는 메시지를 강하게 전달한다. 말하자면 ‹스푸트니크›는 사회의 근본적 변혁의 불가능성과 허무주의를 낭만적으로 긍정하고 있는 셈이다.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.

Copyright ⓒ Korea National University of Arts. All Rights Reserved.