갑을문고

글, 사진 김수림옷을 만드는 친구를 따라 동대문종합시장에 한창 들락거리던 시기가 있었다. 이 건물 안에서 가장 놀라웠던 것은 지게꾼과 엘리베이터걸의 존재였다. 무거운 원단을 지고 건물을 오르내리는 지게꾼, 짐을 양손 가득 든 사람들을 위해 엘리베이터 안에서 버튼을 눌러주는 상주 직원의 존재는 건물을 마치 90년대 경제성장기의 한국과, 일본의 버블경제 시절을 동시에 떠오르게 했다. 갑을문고가 위치한 상가, 갑을명가에 처음 들어갔을 때도 비슷한 향수를 느꼈다. 1층의 반찬 가게에서 풍기는 고소한 전 냄새와 함께, 이제는 멈춰 운행하지 않는 에스컬레이터를 걸어 내려가 갑을문고의 입구에 도착했을 때 처음 한 생각은 ‘…잘못 찾아왔나?’였다. 갑을문구의 상자째 쌓여있는 문구와 팬시상품들이 먼저 눈에 들어왔기 때문이다. 선반에 빽빽이 쌓인 물건들을 무너뜨리지 않으려 조심히 비집고 들어갔을 때 비로소 갑을문고를 마주했다.

2014년 도서정가제 강화 이후 특히 오프라인 서점들의 지속이 불투명하다. 한남동에 위치한 대표적인 한국의 독립 출판 서점은 지속적으로 SNS 계정에 ‘독립 서점의 미래를 위해, 사진만 찍고 가지 말고 책을 구매해 달라’는 내용의 게시글을 게재한다. 서점이 ‘책을 사는 곳’보다는 ‘독특하고 개성 있게 꾸며진 공간’으로 인식되는 이 시점에서 오프라인 서점들, 특히 개인이 운영하는 소규모 서점들은 어떻게 독자와 상생해야 할까?

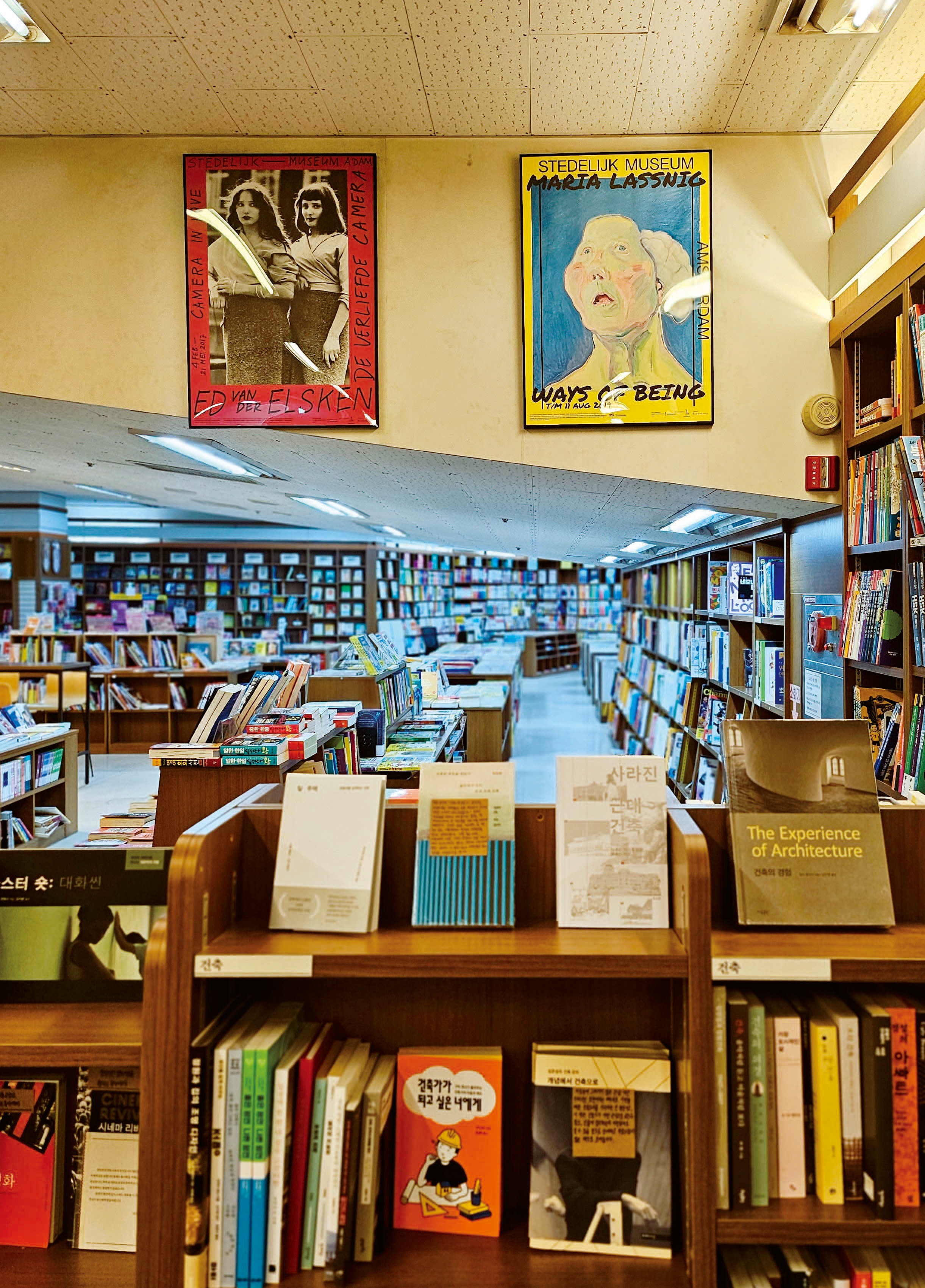

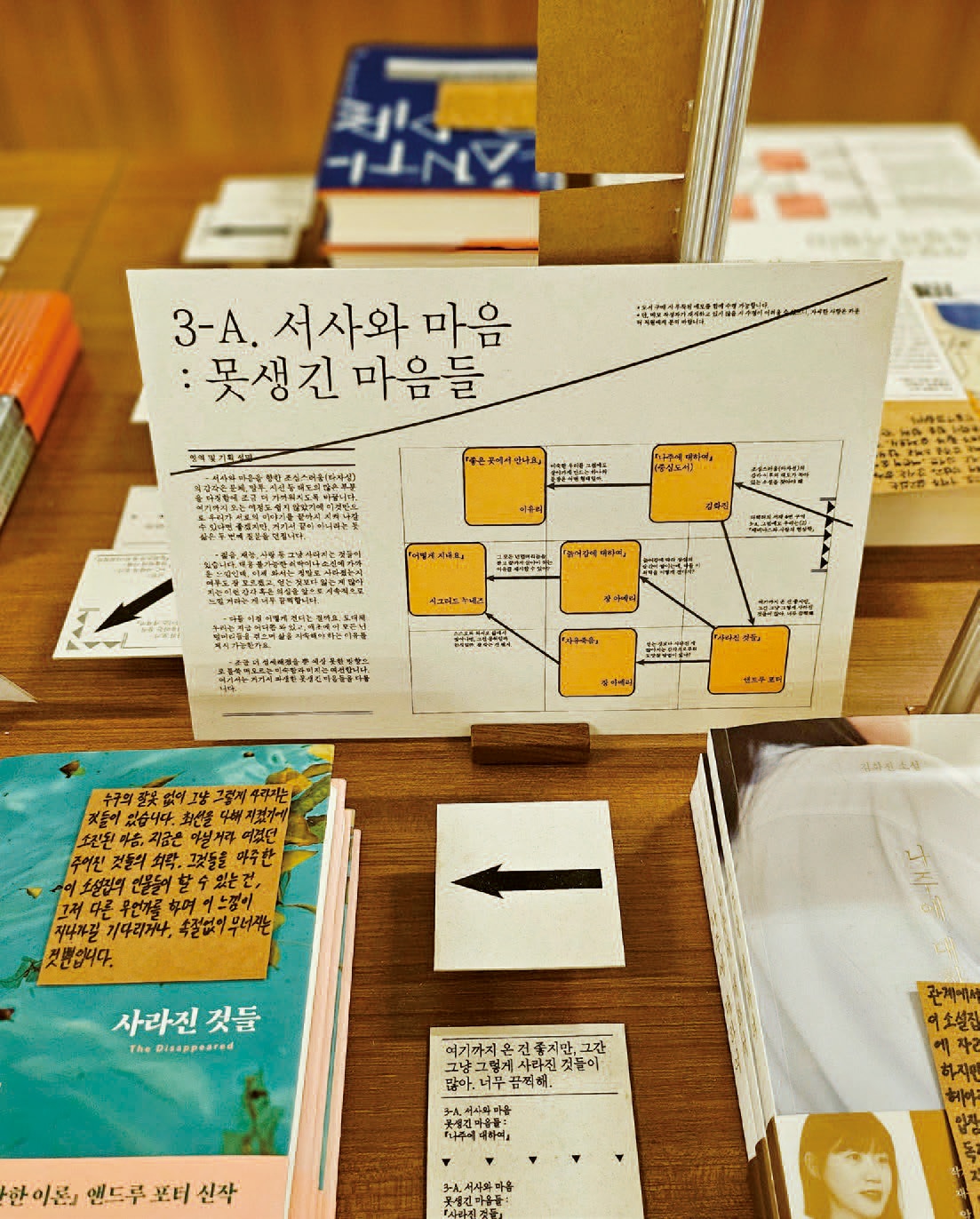

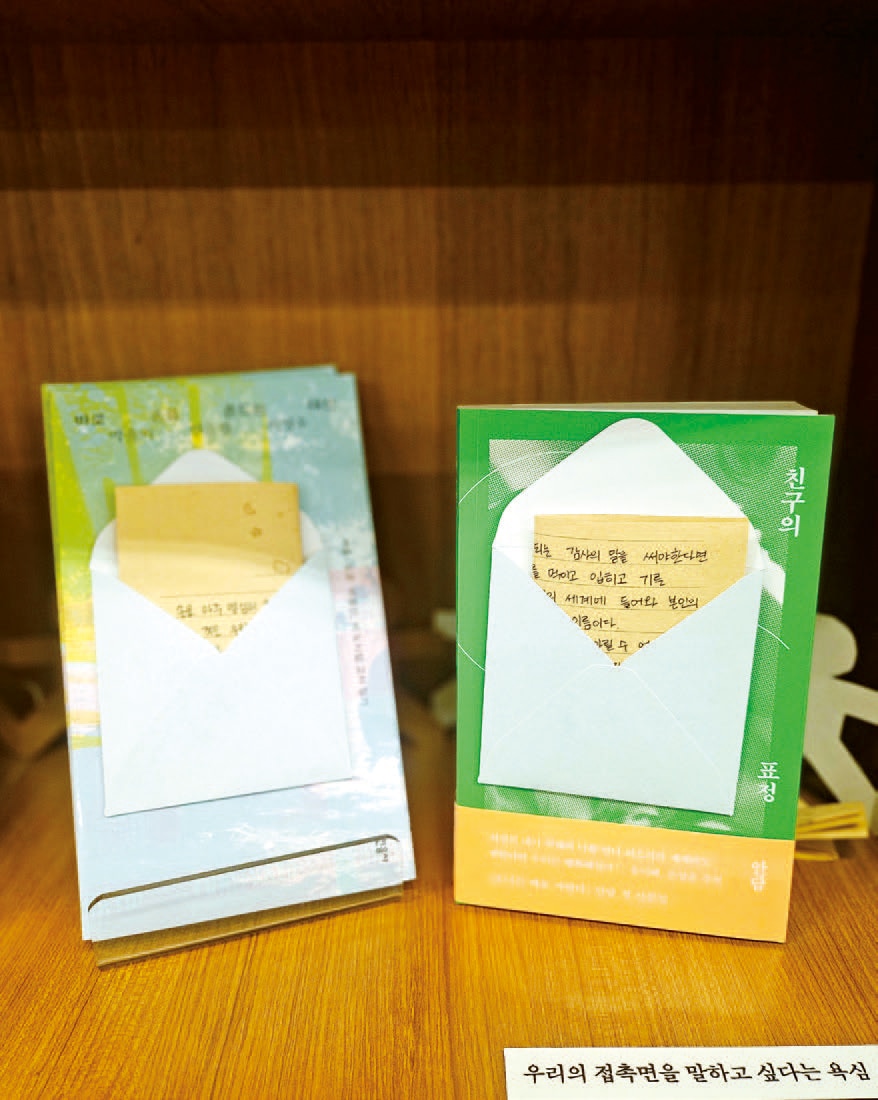

갑을문고는 크게 두 공간으로 나누어 운영되고 있었다. 초등학교부터 고등학교까지 학생들을 위한 참고서와 교본, 베스트셀러들은 흰색 LED 등 아래 평대에 나이별, 과목별로 가지런히 분류되어 있었다. 반면 노란빛의 조명과 나무색의 가구, 포스터로 장식된 구역은 운영자의 꼼꼼한 큐레이션과 안내, 직원들이 손으로 쓴 추천사와 메모, 시기별, 주제별로 분류된 책으로 가득했다. ‘ Page 0’, ‘거미의 산책로’ 등의 큐레이션에 따라 지도를 만들고, 연결되는 책마다 화살표와 레이블을 만들어 동선을 배치했다. 운영자는 이를 ‘산책’이라 명명하며, 누구든 본인이 관심 있는 분야나 주제에 맞는 책을 찾을 수 있도록 안내하고 있었다. 마치 책의 미로에서 초심자가 길을 잃을까 봐(흥미를 읽고 표류할까 봐) 걱정하는 ‘고인물’의 다정한 참견과 안내처럼 보였다. 오래된 상가 속 동네 서점이라는 가장자리의 공간에, 책이라는 올드미디어를 아끼는 사람들이 모이는 곳. “뭘 읽고 싶은지 모르지만, 영혼을 진동시킬 책을 마주하고 싶은 당신을 상상하며.”(ⓒ 갑을문고)

갑을문고

서울시 성북구 화랑로11길 26

갑을명가 상가 지하1층

월-일 10:15-21:00